Monsieur Perrin, vice-président du Conseil Régional a présenté le 29 janvier un projet architectural remanié du futur terminal Ferries du Naye.

Certes, la configuration de la gare maritime semble avoir évolué par rapport au projet initial et la construction de la passerelle, imaginée pour relier cette gare et la proximité du débarcadère, n’a pas été inscrite dans le permis de construire, déposé fin 2023. De ce fait, l’abaissement du bâtiment de la gare maritime de 2 m réduirait son impact visuel sur l’intra-muros, du moins si l’on en croit les éléments graphiques présentés par le Conseil Régional. Cette évolution est à mettre au crédit de la mobilisation des riverrain.es et du collectif des Sablons. Mais compte tenu des hauteurs résiduelles sous-plafond que cette réduction de hauteur implique, nul doute qu’il faudrait aller plus loin et concevoir cette gare maritime sur un seul niveau et de plain-pied sans équipement visible en toiture. La réunion puis l’enquête publique annoncées seront l’occasion d’une expression de la population en ce sens.

La question de l’impact visuel ayant un peu, mais encore insuffisamment, évolué, il n’en reste pas moins que ce projet continue de souffrir de plusieurs vices, également à débattre au cours de l’enquête publique à venir. Parmi ceux-ci :

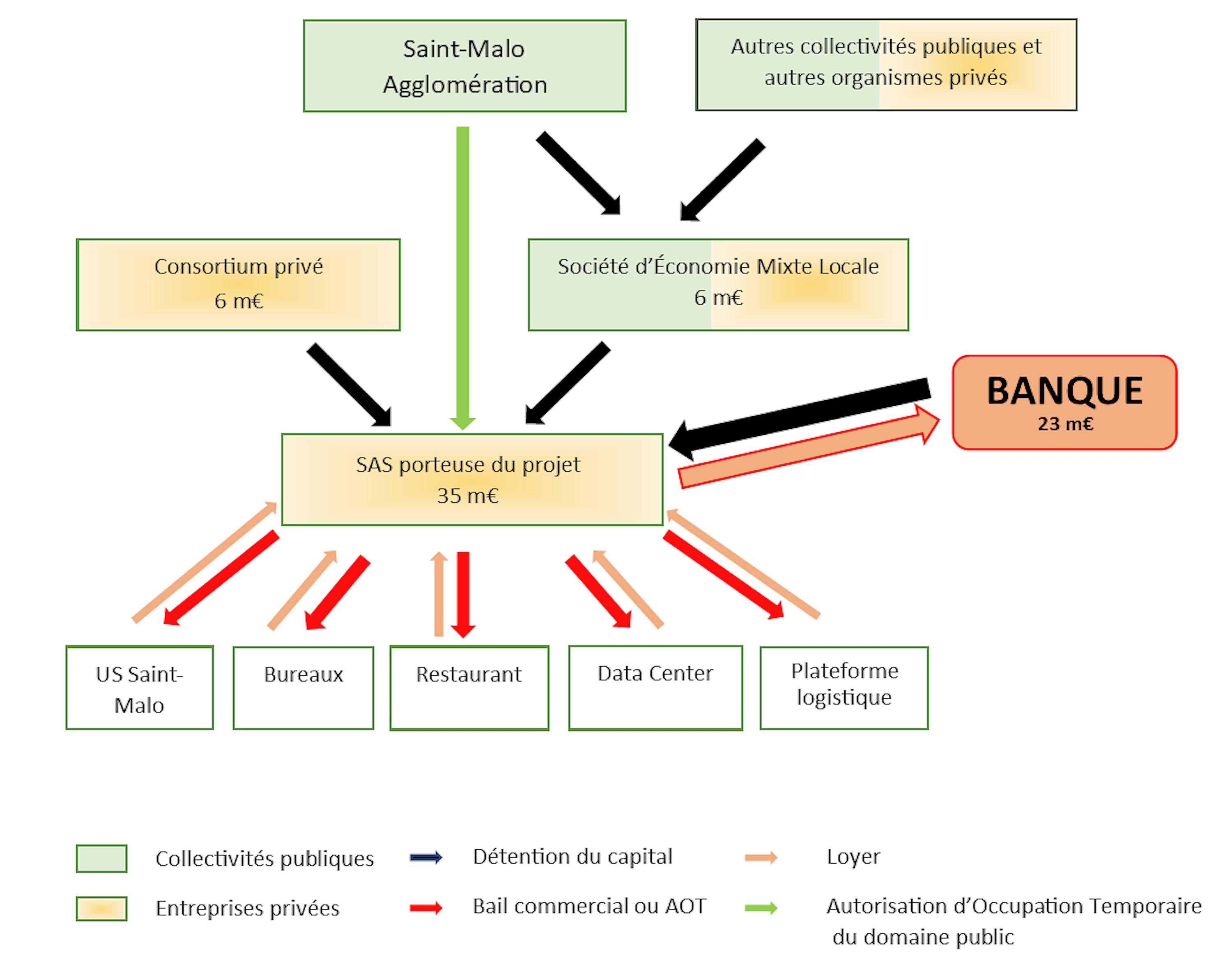

- Le premier concerne la déconnexion complète du projet avec le futur PLU. L’indigence de la réflexion urbaine autour du port, de ses différentes fonctions et leurs interactions avec la ville est patente et le terminal est uniquement conçu en lien avec une desserte routière sur la base d’une vision routière, unimodale, aujourd’hui obsolète. Les cinquante prochaines années sont envisagées sans un raccordement avec le réseau ferré. À quoi servent les grandes messes sur la transition énergétique ? Faut-il rappeler que depuis son arrivée à Saint-Malo au XIXe siècle, le chemin de fer a toujours irrigué les différents secteurs du port ? Aujourd’hui, l’avenir se construirait sans lui et sans réflexion pérenne ? Car soyons conscients qu’en l’état, ce projet, ayant pour économie générale d’augmenter le trafic transmanche, le port de Saint-Malo renforcera sa caractéristique de « port à camions ». Par ailleurs, l’étude présentée sur la capacité du cheminement unique par la D126 (quai Trichet, quai du Val, rues Coubertin et Triquerville, avenue De Gaulle), pour absorber les trafics augmentés en volume (poids lourds notamment) par la taille des navires, ne peut que laisser perplexe.

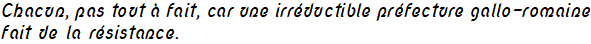

- Le second concerne le rehaussement du terre-plein par rapport au risque de submersion marine ainsi que la réutilisation, à cette fin, des sédiments dragués dans l’avant-port et le chenal. Ces deux aspects souffrent en effet d’incertitudes : quelle option de rehaussement sera retenue, dans le contexte prévisible de l’évolution du PPRSM (+ 0,60 m ou + 1m) ? Quid des sédiments dont on sait qu’une partie est très polluée ?

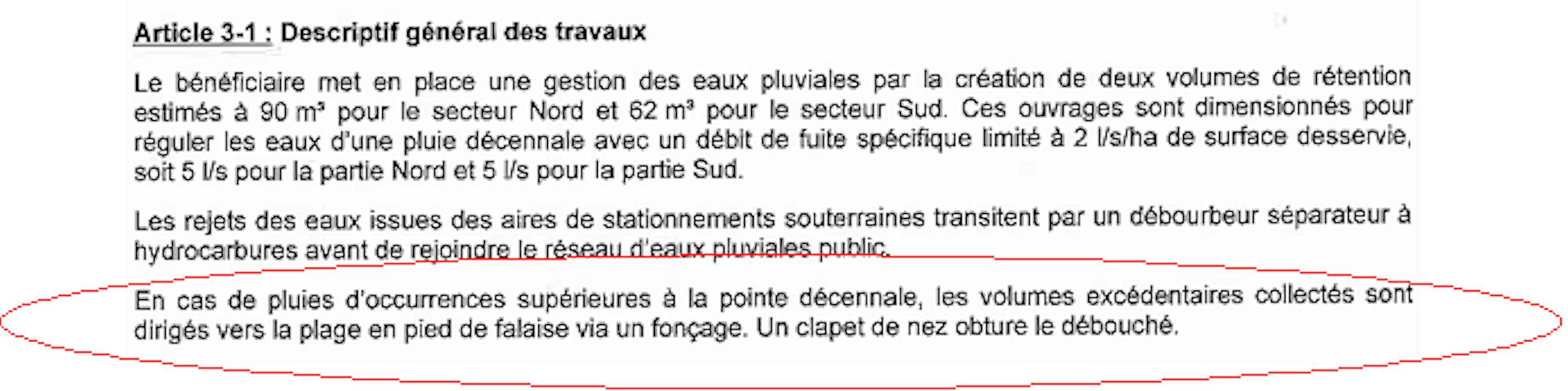

- Le troisième pose plus largement la question de l’utilisation de l’argent public pour financer un investissement de plus de 100 millions d’euros d’argent public, sans aucune contrepartie annoncée au plan social ou environnemental à la charge des exploitants et utilisateurs du futur équipement.

L’affaire est donc loin de faire consensus et il faudra que le Conseil Régional, et désormais les élus municipaux, dépassent les simulacres de concertation dont ils se vantent, pour rendre ce projet « socialement acceptable »et durable.

Ainsi donc, le maire de Saint-Malo a mis un terme au projet de Musée d’Histoire Maritime, du moins dans la conception qui avait été celle de l’ancienne municipalité Renoult, tant du point de vue muséographique que du point de vue architectural. L’argument avancé par le maire actuel est que le-dit projet ne rentre pas dans les capacités de financement de la ville, dans la mesure où sa réalisation dépasserait de 46% le coût d’objectif annoncé en 2019

Ainsi donc, le maire de Saint-Malo a mis un terme au projet de Musée d’Histoire Maritime, du moins dans la conception qui avait été celle de l’ancienne municipalité Renoult, tant du point de vue muséographique que du point de vue architectural. L’argument avancé par le maire actuel est que le-dit projet ne rentre pas dans les capacités de financement de la ville, dans la mesure où sa réalisation dépasserait de 46% le coût d’objectif annoncé en 2019