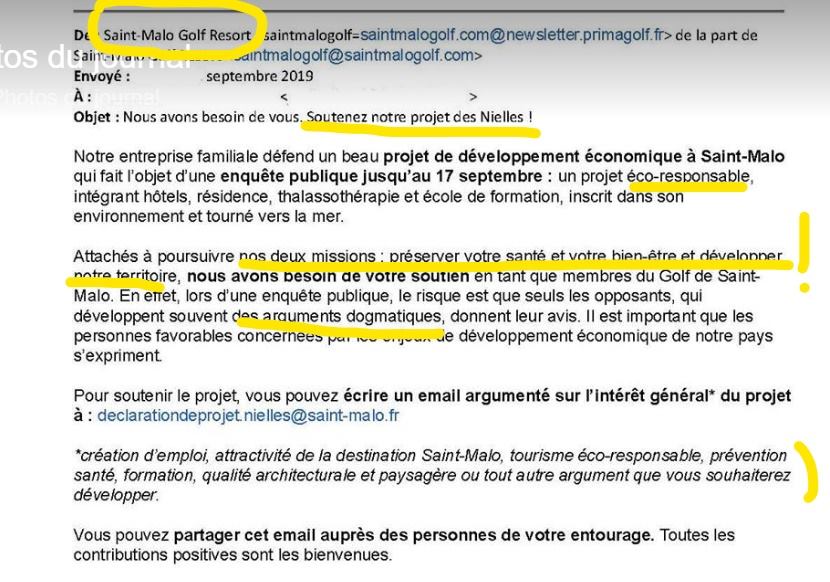

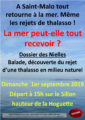

Pour pouvoir réaliser le projet de complexe hôtelier sur le site de l’ancien camping des Nielles la mairie organise une enquête publique jusqu’au 17 septembre 2019. Il s’agit de la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Malo avec le projet du groupe qui porte le projet. C’est la possibilité pour les citoyens de se prononcer sur l’intérêt général de ce projet. À l’issue de l’enquête, le ou la commissaire ou la commission auront à donner leur avis fondé sur l’analyse du dossier et des contributions de chacun.

Les documents sont sur cette page (ici) Il est important d’y participer :

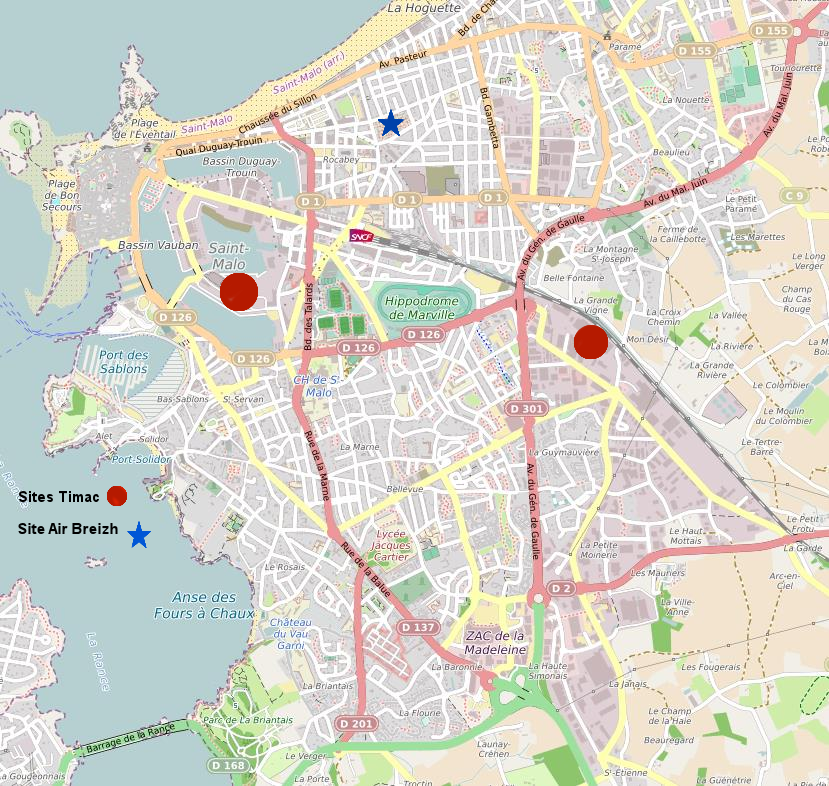

- En vous rendant à la direction de l’urbanisme 18 chaussée Eric Tabarly – Fort du Naye Saint-Malo

- En écrivant à Enquête publique relative à la déclaration de projet n°2 emportant mise en compatibilité du PLU Projet d’aménagement des Nielles. À l’attention de Madame la Présidente de la Commission d’enquête. Hôtel de ville – Place Chateaubriand,CS 21826,35418 SAINT-MALO Cedex

- En envoyant un courriel à l’adresse declarationdeprojet.nielles@saint-malo.fr

Vous trouverez ci-dessous quelques arguments qui ne sont pas repris fréquemment dans les contributions actuelles déposées. D’autres aspects du dossier sur la faisabilité de la procédure, sa légalité sur le plan du droit de l’environnement, du droit de l’urbanisme ou de la propriété des personnes publiques ont été traités dans la contribution n° 87 rédigée par un Architecte-Urbaniste retraité. Contribution que nous reprenons en accord avec lui et sur laquelle il n’est pas utile de faire des développements.

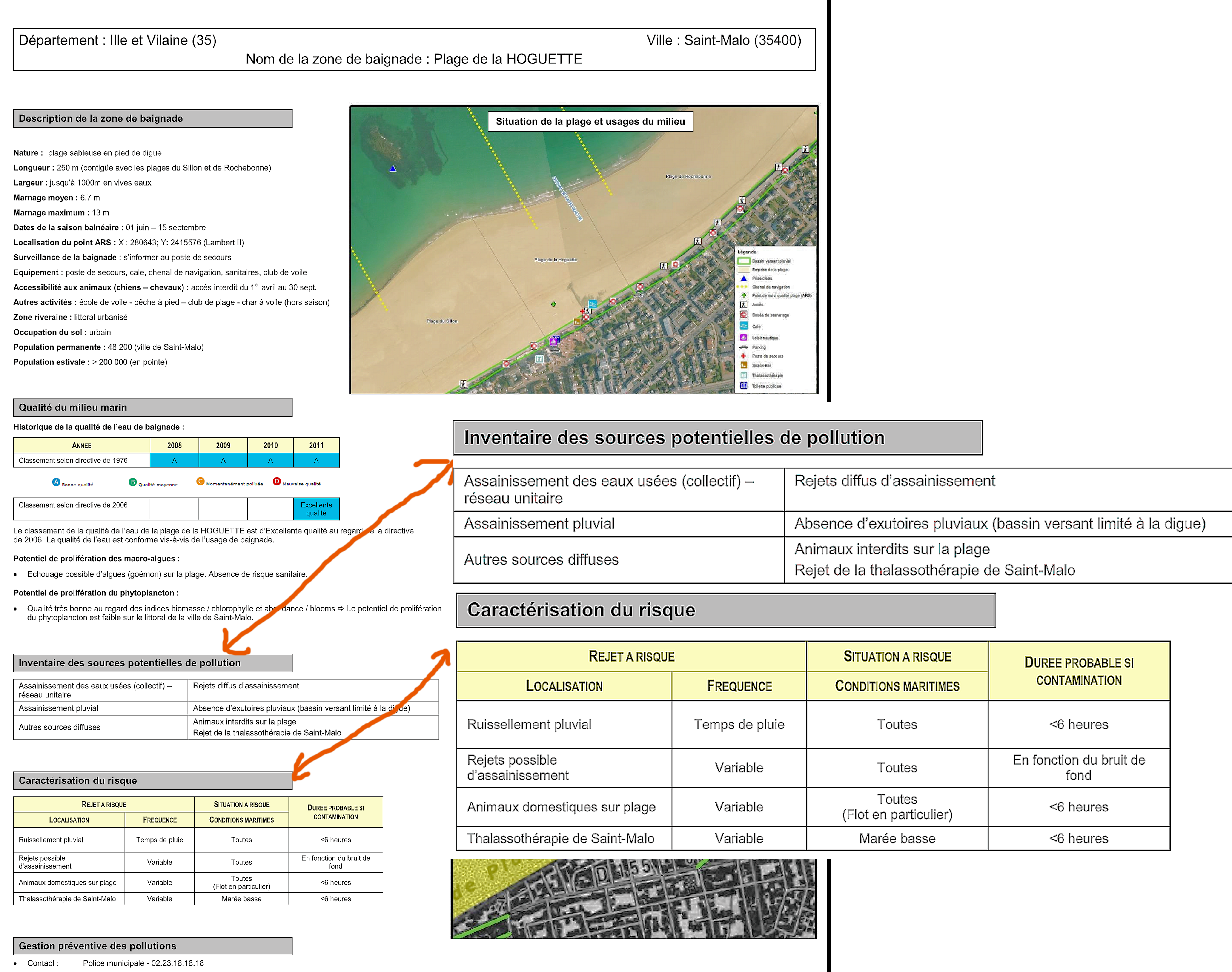

Intérêt général, milieu marin et rejet dans le milieu naturel marin :

Le dossier de « mise en compatibilité du PLU de Saint-Malo relative au projet des Nielles » évoque cette question au 1.6.7.1 « Thalassothérapie et utilisation de l’eau de mer/cycle de l’eau-/ Rejet ».

Selon une technique éprouvée, qui a permis à de nombreux dossiers de passer le barrage de l’examen de l’intérêt général, le dossier renvoie la question du rejet des eaux d’activité en mer vers des procédures qui n’ont pour objectif que de vérifier le respect d’une règlementation, alors même que le projet serait déjà accepté.

(Page 73) « Il convient de souligner que la partie relative au prélèvement et au rejet en mer des eaux utilisées est traitée dans le dossier loi sur l’eau du projet. Cette procédure, incombant au maître d’ouvrage, est à dissocier de la présente procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du P.L.U. ».

Nous pensons au contraire que si l’instruction technique relève bien de la loi sur l’eau, le principe de la préservation de l’environnement qui se présente dans ce dossier par le biais du rejet dans le milieu naturel marin ne peut échapper à l’examen de l’intérêt général. L’environnement n’est pas une question technique et l’avoir trop longtemps réduit à ce niveau nous rend aujourd’hui responsables de sa dégradation.

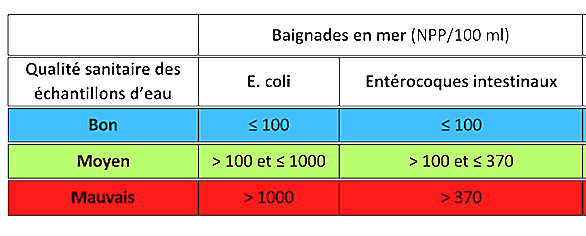

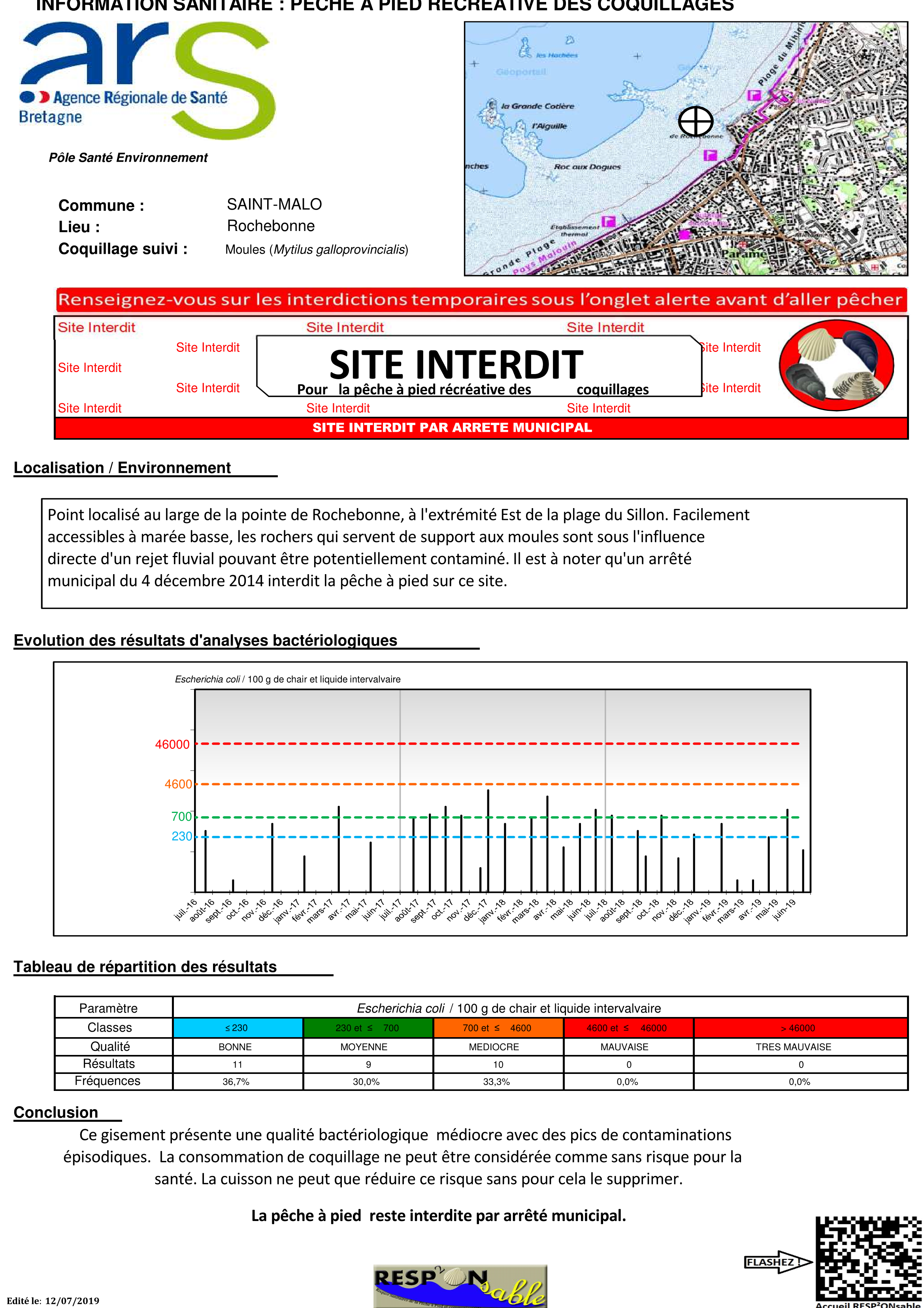

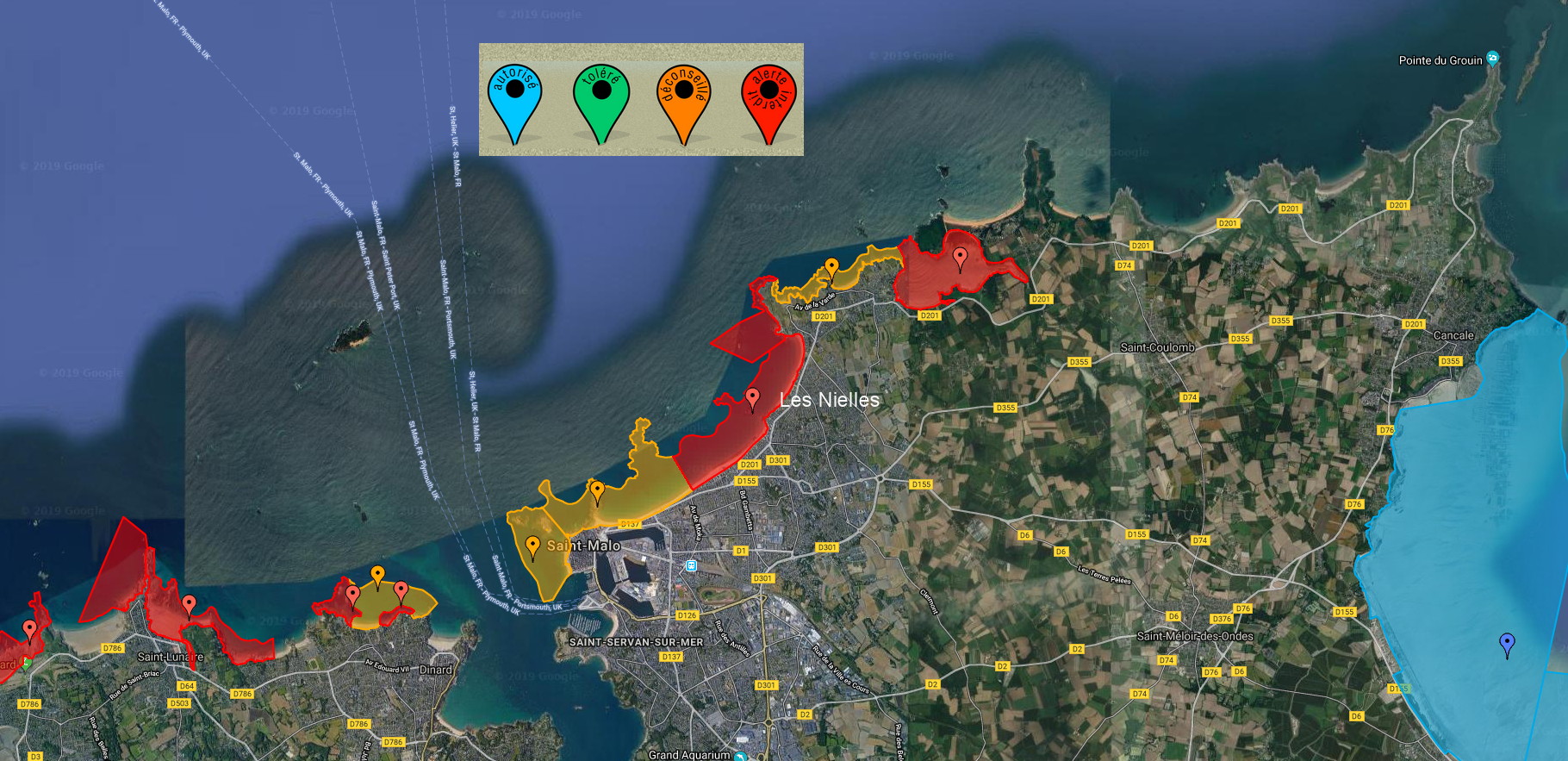

Dans la zone de Rochebonne à la Varde, le milieu marin est caractérisée par la contamination des coquillages par les rejets humains. Leur concentration en bactéries E.coli est au-dessus des seuils compatibles avec la consommation humaine. Cette zone sous surveillance de l’Agence Régionale de Santé et de l’I.F.R.E.M.E.R. est interdite à la pêche à pied depuis plusieurs années. Les résultats des analyses pratiquées montrent que les pollutions existantes ne sont pas dispersées par les courants marins dans des conditions qui permettraient un retour à un état sanitaire normal.

Cela signifie que l’acceptabilité du milieu naturel marin ne permet pas d’y déverser des eaux d’activités altérées par l’activité humaine, des eaux dont les caractéristiques ont été modifiées par le fait de les réchauffer, de les chlorer, d’y mêler des crèmes, des huiles essentielles et autres traces humaines.

Avec les connaissances d’aujourd’hui sur l’état du milieu naturel marin, l’intérêt général est de le préserver contre la création d’une extension plus « clinquante » de services et d’installations existant à proximité ou à des distances négligeables au regard de celles parcourues par une clientèle de toute provenance.

Il n’est pas d’intérêt général de créer un rejet d’eaux d’activité dans un milieu naturel qui ne parvient pas à éliminer les pollutions existantes. Ce projet ne justifie pas un impact supplémentaire dans ce milieu.

Intérêt général, qualité du projet et de l’espace public

Le dossier compte de nombreuses pages décrivant la qualité du projet et la volonté de traitement qualitatif de l’espace public.

Pour autant, s’il existe un intérêt général à la qualité des aménagements et des projets, ceux-ci ne sont pas spécifiques à ce projet. Cette qualité et son accompagnement comme les participations au financement des ouvrages publics sont communes à tous les projets et ne peuvent être de nature à constituer l’un élément des éléments fondant son intérêt général. D’autres projets et une autre volonté municipale sur l’avenir, voire un autre prix de vente de ce terrain dont la valorisation discutable est l’un des objets de la contribution n° 87, auraient abouti au même résultat.

Intérêt général et création d’emplois soutenant la politique de redynamisation de la démographie locale

Le dossier évoque 150 emplois directs qualifiés et pérennes, non délocalisables et à l’année.

En revanche le dossier n’évoque pas le devenir des emplois du site actuel des thermes et la capacité qu’il y aurait à faire vivre trois sites de thalassothérapie entre Dinard et Saint-Malo. Par ailleurs, si le site doit être restructuré, ce projet précis n’est pas le seul à potentiellement permettre le développement de l’emploi.

Enfin, l’emploi serait créé au prix de la cession du domaine public à un groupe qui dispose déjà de nombreux établissements dans la région, le pays de Saint-Malo et surtout sur la bande littorale de Saint-Malo (plusieurs hôtels, des restaurants, les thermes marins, une pâtisserie, un golf…). Le renforcement de la position dominante d’un acteur du tourisme de Saint-Malo peut-il être d’intérêt général, lorsque de telles situations finissent systématiquement par la disparition dans le cadre concurrentiel d’autres acteurs et des emplois qu’ils génèrent ?

Ce dossier la création d’emplois comprend trop d’incertitudes, ne constitue pas un caractère spécifique à ce projet et implique une utilisation du domaine public pour le renforcement de la position dominante d’un acteur économique local qui ne peut constituer un intérêt général.

Par ailleurs, les affirmations quant à l’installation de jeunes couples travaillant aux thermes pour renforcer la démographie locale sont par trop simplistes. Ainsi, le nombre d’emplois des thermes marins de Saint-Malo qui serait passé de quarante à plus de huit cents en une douzaine d’années vient infirmer cet aspect mécanique. En effet, cette période est aussi celle de la plus forte baisse démographique de la ville. Entre 1999 et 2012, Saint-Malo a perdu 40% de ses familles avec enfants tout en maintenant voire en augmentant le nombre d’emploi. La démographie est le résultat de différentes politiques en cohérence, il est étonnant de la voir réduite à un aspect mécanique dans ce dossier.

Intérêt général et mixité sociale

Sur cette question la contribution n°19 a parfaitement résumé les conséquences réelles de ce dossier et c’est un marqueur de l’évolution de la bande littorale urbaine depuis des dizaines d’années.

« Gardons en bordure de mer une population haut de gamme …»

Le camping des Nielles permettait l’accueil d’une population indépendamment des revenus, le camping restant moins onéreux que la location ou l’hôtel. La disparition du camping a été la disparition de la possibilité de séjours à proximité immédiate de la plage pour une population familiale. En réalisant ce projet, l’un des derniers espaces non bétonnés dans la bande littorale urbaine disparaît et l’exclusion d’une population familiale ou jeune, moins fortunée, est complète sur toute la bande littorale urbaine. Après l’environnement, la mixité sociale est la seconde victime du projet.

Ce projet en réattribuant cette ultime partie du littoral échappant à « une population haut de gamme » va à l’encontre de la mixité sociale. Il ne peut être d’intérêt général.

Votre participation à l’enquête publique est importante.